En la campaña electoral estadounidense de 1992, el partido demócrata popularizó la ahora ya célebre expresión «es la economía, estúpido». Con ella se pretendía centrar el discurso político en el estado y evolución de las variables económicas (inflación, paro, producción…), ya que se pensaba que, al estar relacionadas directamente con la vida cotidiana de los ciudadanos, el mensaje tendría mayor calado y, en consecuencia, el número de votantes potenciales sería mayor.

Dieciséis años después, existe en el ámbito político internacional un gran consenso en torno a la creencia de que la economía es, al fin y al cabo, la cuestión que más peso tiene a la hora de decidir qué votar. Paradójicamente, los políticos, siempre asesorados por economistas, acaban exponiendo sus argumentos en un lenguaje técnico preparado para confundir y que, la mayor parte de las veces, esconde más que muestra.

Las gráficas y las tablas, muy comunes en las exposiciones comparativas, suelen ser estadísticas torturadas, cuando no hacen referencia, simplemente, a variables que no expresan realmente lo que pretenden. La economista británica Joan Robinson ya lo advirtió con una frase que todo ciudadano debiera tener presente: «Quizás la razón fundamental para estudiar economía sea no ser engañados por los economistas».

Uno de los pilares teóricos de la economía capitalista es, sin duda alguna, la noción de crecimiento económico. El crecimiento económico es únicamente, desde un punto de vista convencional, la variación porcentual del valor monetario de la producción de bienes y servicios. Y la magnitud de referencia para el seguimiento de dicho crecimiento es el Producto Nacional Bruto (PNB).

Precisamente porque es imprescindible para el capitalismo que una economía no deje de crecer, y porque la agenda política está determinada por los intereses de este sistema económico, la variable PNB cobra tanta importancia en el discurso político. Es corriente que los diferentes gobiernos compitan entre sí con los datos actualizados del PNB en la mano, y asimismo alardeen públicamente cuando obtienen mejoras en la clasificación mundial para dicho indicador.

Y es un sistema hasta ahora prácticamente incuestionable. De hecho, pocos son los que se han parado a preguntarle a cualquier economista o político: ¿crecer para qué?, ¿y hasta cuándo?

En la sociedad actual, el trabajo, base de toda economía, es simplemente un medio para incrementar ad nauseam la producción. Según los economistas, este aumento de la producción está directamente vinculado con la mejora del nivel de vida de los ciudadanos y, por lo tanto, es necesario convertir todas las variables económicas en esclavas del PNB para seguir aumentando las cotas de bienestar alcanzadas.

Cuando se habla de flexibilidad en el empleo, de jornadas laborales más largas, de congelamiento de los salarios… en todos estos casos lo que los economistas liberales están buscando con estas medidas es, en última instancia, alcanzar cierto nivel de crecimiento económico y, según ellos, necesariamente bienestar.

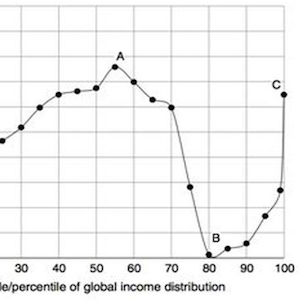

Por supuesto, el crecimiento económico no repercute en todas las clases sociales por igual. Sin mecanismos de redistribución efectivos, por ejemplo, los efectos positivos del incremento de la producción sólo afectarán a las clases más altas. Y, por si fuera poco, dicha distribución desigual no se verá reflejada en el PNB, ya que como media estadística que es no tiene en cuenta la forma en la que está repartida la producción.

En enero de este año el premio Nobel Joseph Stiglitz, en respuesta a una pregunta del presidente francés Sarkozy, advirtió sabiamente que el PNB, si bien sí medía el crecimiento económico, no medía correctamente el bienestar de una sociedad. Stiglitz afirmó también, en consecuencia, que era necesario construir nuevas herramientas para realizar esa función.

Efectivamente, el PNB tampoco tiene en cuenta todo lo que no tiene expresión monetaria, como el trabajo doméstico o el autoconsumo; ni la calidad de lo producido, ya que mide por igual la producción de armamento militar que la producción de ordenadores escolares; ni los efectos sobre el medio ambiente, tan importantes para visualizar una economía a medio y largo plazo; y, en definitiva, no contabiliza correctamente una ingente cantidad de actividades que nos proporcionan bienestar.

La crítica de Stiglitz, que se suma a la de otros grandes economistas que llevan muchos años reivindicando enfoques alternativos para medir el bienestar, nos demuestra una vez más que estamos obligados a reconsiderar el espacio que tiene la economía en la sociedad.

Poco a poco se va desmitificando ese concepto tan ideológico y sesgado que es el crecimiento económico, y vamos haciéndonos conscientes de que las necesidades del sistema económico no sólo son distintas a las nuestras sino que, en muchos casos, también son terriblemente opuestas.

Y entender esto es dar un paso importante, ya que también nos haremos conscientes de que es posible y urgente cambiar el modo en el que organizamos nuestras vidas, es decir, que es necesario cambiar nuestra economía.

Hola, Cómo podríamos hallar unos precios justos e inamovibles?

Mencionamos el tema en esta web:

http://www.autocracia2.org/abolirneoliberalismo.html#precios

y también con esto otro:

http://www.autocracia2.org/frenarnuevoordenmundial.html#unidadmonetaria

Este es un problema demasiado serio, y hemos abierto un hilo de discusión en el foro de la web:

http://autocracia2.mforos.com/2069890/10993949-unidad-de-medida-monetaria-precios-y-salarios-internacionales/

Es demasiado importante solucionar esto porque es la base de las injusticias sociales, necesitamos alternativas.

salu2

un vídeo que hemos hecho sobre el tema http://youtu.be/k2T13fS4J3o