En noviembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos y una parte del mainstream estadounidense se echó las manos a la cabeza mientras se preguntaba por cómo un multimillonario machista y xenófobo había obtenido casi 63 millones de votos. En la búsqueda de respuestas cobró fama un libro escrito en 1997 por Jim Goad en el que se desarrollaba una polémica tesis que parecía, veinte años después, toda una profecía. Según El manifiesto redneck,la izquierda había sido responsable de mantener durante décadas un peligroso discurso que excluía a la clase obrera blanca, mientras al mismo tiempo abrazaba y defendía preferentemente las demandas de colectivos como las mujeres o las minorías étnicas. Esas políticas, llamadas de identidad, estarían provocando un rencor y resentimiento creciente en la clase obrera blanca que explicaría que ésta fuera el motor principal del ascenso de un personaje como Trump.

Con el ascenso de organizaciones populistas de extrema derecha en toda Europa este debate ha traspasado el ámbito estadounidense y no son pocos los que han concluido que, efectivamente, la culpa de las nuevas formas de fascismo europeo y del Brexit la tiene la clase trabajadora y las políticas de identidad de la izquierda. En este artículo trataré de defender que esta tesis no sólo es falsa sino también peligrosa.

Qué es la clase trabajadora y por qué se fragmenta

Una de las virtudes que tiene este debate es que ha puesto el foco en la clase trabajadora. Frente a los cantos de sirena que hablan de la desaparición de las clases, este tipo de ejercicios de recuperación me parecen fundamentales. En todo caso, la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué significa exactamente ser clase trabajadora? Grosso modo,podríamos contestar dos respuestas generales.

En primer lugar, podemos considerar a la clase trabajadora como una realidad objetiva que se define por el lugar que ocupa en las relaciones sociales de producción. Así, suele decirse que son clase trabajadora todos los asalariados, los que no tienen más posibilidad que vender su fuerza de trabajo a un tercero o los que carecen de medios de producción propios. No obstante, esto está lejos de ser claro, ya que las relaciones sociales de producción también incluyen aspectos como el control y la supervisión del trabajo, y es obvio que no todos los trabajadores ocupan el mismo rol en esas relaciones. Hay trabajadores de cuello azul, de cuello blanco, supervisores, directivos y profesionales, cualificados y no cualificados… todos los cuales tienen unas remuneraciones, modos de vida y actitudes sociales y políticas de gran heterogeneidad. En todo caso, con esta fórmula somos capaces de ubicar a las personas en la categoría de clase trabajadora sin necesidad de preguntarles.

En segundo lugar, podemos considerar que la clase trabajadora se define de manera subjetiva, es decir, a partir del reconocimiento explícito de identificación como clase trabajadora. Esta otra concepción se refiere, en consecuencia, a la identidad de la persona en cuestión, y no es necesariamente incompatible con la primera definición. En mi opinión, y esto es lo que he tratado de argumentar en Por qué soy comunista, ambas concepciones son útiles y necesarias siempre que las definamos y combinemos bien. Yo defiendo que la clase no es ni un mero hueco en las relaciones de producción ni tampoco sólo una construcción social; son ambas cosas.

Como se ha visto recientemente en el debate con el escritor Daniel Bernabé, a quien hay que agradecer su amabilidad y disposición militante así como haber reabierto este debate, algunos analistas han considerado que la clase trabajadora ha visto fragmentada su identidad desde la emergencia del neoliberalismo. Yo creo, en cambio, y esta es mi primera proposición, que la clase trabajadora ya estaba fragmentada subjetivamente antes de los años ochenta. Además, y esta es la segunda proposición, opino que esta fragmentación se debe a causas económicas y no a factores exógenos tales como la influencia del posmodernismo o el neoliberalismo.

Hay que tener presente que todos los países occidentales han vivido en las últimas décadas transformaciones en su estructura social que han alterado la composición de las clases. La desindustrialización, las nuevas formas de gestión empresarial, el uso de las tecnologías, la globalización, etc. han producido de forma general una reducción de las categorías profesionales de trabajadores no cualificados y de rutina, que suelen vincularse con una concepción estrecha de clase trabajadora. En efecto, si se considera que clase trabajadora son sólo aquellos trabajadores de cuello azul, como mineros, campesinos o trabajadores industriales de rutina, entonces ha habido un descenso cuantitativo. Lo que yo defiendo es que estas transformaciones, con la creación y extensión de nuevas ocupaciones laborales, han empujado a que los hijos e hijas de la clase trabajadora se sientan de clase media o, como mínimo, distintos de la clase trabajadora de toda la vida.

No obstante, hay diferencias entre países. Por ejemplo, en la década de los cincuenta, el 60% de las personas en Estados Unidos se consideraban de clase trabajadora frente al 40% que se consideraban de clase media. A inicios de este siglo, sin embargo, sólo el 41% se consideraba clase trabajadora frente al 59% que se considera clase media. Estos datos cuestionan el exceso de idealización sobre la clase trabajadora en los cincuenta, puesto que ya entonces casi la mitad se consideraba de clase media, pero confirmarían que la tendencia es hacia la pérdida de identidad de la clase trabajadora como tal. Ahora bien, ¿eso es debido a que los trabajadores de cuello azul han disminuido en número o a que culturalmente han sido permeados por la ideología neoliberal? En mi opinión, es más probable que haya sido el primer factor, aunque sin duda tal fenómeno va acompañado de un relato de ascenso social que exalta ideológicamente las virtudes del capitalismo. Por otra parte, en otros países ese comportamiento no ha sido idéntico o, al menos, es más lento. En Gran Bretaña en los años ochenta el 60% se identificaba como clase trabajadora frente al 34% que lo hacía como clase media. Actualmente el 60% sigue considerándose clase trabajadora frente al 40% que se considera clase media. Apenas hay cambios en los últimos cuarenta años. Estos datos rechazarían igualmente la tesis de la mitificación de la clase trabajadora del pasado, pero también pone en cuestión su rápida fragmentación subjetiva en el tiempo. Sugiere, en suma, que la identificación con la clase es una batalla cultural que depende de muchos factores más allá de la ubicación en las relaciones sociales de producción.

En consecuencia, mi tercera proposición es que con la fragmentación económica se incrementa la autopercepción de pertenecer a la clase media, que opera como un cajón de sastre en el que se sitúa toda persona que no es ni muy rica ni muy pobre. En consecuencia, la tesis que sostengo es que la clase media no es meramente una ficción cultural sino una forma de denominar un fenómeno real y material derivado de la dinámica capitalista, esto es, la fragmentación objetiva de la clase trabajadora. En efecto, la economía capitalista se ha desarrollado no polarizando entre clases, como preveía Marx, sino fragmentando y diversificando las ocupaciones productivas tanto a nivel internacional como nacional. Aunque llamemos clase trabajadora a todas las personas asalariadas, dentro de ese conjunto hay una enorme diversidad de salarios y modos de vida y de reproducción social que, desde luego, no son el simple reflejo de un proyecto cultural inoculado desde fuera. Al fin y al cabo, la clase media es, como la clase trabajadora, un hecho material y también un constructo social.

¿De qué tiene culpa la clase trabajadora?

En un estudio clásico de la sociología, a finales de los años cincuenta el profesor Martin Lipset sostuvo que la clase trabajadora defendía valores de redistribución en lo económico (apoyando la intervención del Estado en la economía), pero que mostraba valores autoritarios en relación a derechos civiles (por ejemplo, prejuicios raciales, rechazo a los homosexuales, oposición a la igualdad de género, intolerancia hacia el diferente…). Por el contrario, afirmaba que la clase media era más partidaria del libre mercado y más abierta en relación a los derechos civiles.

Todavía hoy hay un gran debate abierto acerca de estas hipótesis de Lipset. No obstante, hay consenso en que la ubicación en los estratos inferiores del sistema productivo –los peor remunerados- sí está vinculada con la defensa del intervencionismo del Estado en la economía. En suma, la clase trabajadora (trabajadores industriales, trabajadores manuales no cualificados…) es menos partidaria del libre mercado que la clase media (gestores de pequeñas empresas, profesionales cualificados, autoempleados…). Esto es, desde el punto de vista marxista, lo que cabría esperar.

Sin embargo, sobre la otra hipótesis existe más controversia. Aun así, se han encontrado pruebas suficientes de que la educación o formación cultural –simplificando: lo que Bourdieu llamaba capital cultural- es una variable fundamental para explicar la actitud respecto a los derechos civiles. Todos los estudios han demostrado que cuanto más formadas culturalmente están las personas, más tolerantes y abiertas son; y cuando menor capital cultural se tiene, ocurre al revés. Naturalmente existe una relación entre tener poco capital cultural y ser de clase trabajadora, pero en mi opinión no sería correcto asumir que el capital cultural es una variable que refleja la clase social. Mi proposición cuarta es que ser de clase trabajadora favorece la probabilidad de exigir políticas de redistribución, y mi proposición quinta es que cuanto menor capital cultural tiene una persona más probable es que tenga actitudes morales conservadoras.

El problema es que son todas estas pistas las que han señalado a la clase trabajadora como culpable del crecimiento del monstruo. Los estudios parecen describir al votante prototipo de la extrema derecha como hombre, con poco capital cultural y desempleado o de clase trabajadora. Pero, ¿y si en realidad no es la clase trabajadora la que está detrás del ascenso de la extrema derecha?, ¿y si no es el rechazo a las políticas de identidad lo que mueve el voto de la extrema derecha?, ¿y si, después de todo, resulta que los errores de la izquierda en ganarse a toda la clase trabajadora no tienen nada que ver con las políticas de identidad?

Una de las tesis más extendidas sobre el crecimiento de la extrema derecha es que la globalización es un proceso que ha creado ganadores y perdedores en las sociedades occidentales, estando estos últimos situados entre las clases populares (clase trabajadora industrial, clases medias expuestas a la competencia internacional, etc.). Esta es de hecho la tesis a la que yo me adscribo. Desde mi punto de vista, hay razones económicas que explican por qué surgen oportunidades para el crecimiento de posiciones anti-establishment y anti-sistema, que se combinan con otro tipo de oportunidades generadas en otros ámbitos (por ejemplo, la existencia de un peso grande de inmigrantes o la desconfianza en el sistema político). Por eso mi proposición sexta es que la extrema derecha crece porque sabe utilizar la rabia y el descontento de las clases populares ante unas expectativas de futuro de inseguridad y desprotección tanto económica como civil. En definitiva, el ascenso de la extrema derecha no es debido a la clase trabajadora sino a una parte de la clase trabajadora y de otras clases que, además de ser víctimas de la globalización tienen actitudes morales conservadoras.

El trabajo del profesor Rodríguez-Pose ha demostrado que la extrema derecha populista ha sido más votada en las zonas desindustrializadas y en las regiones que se han quedado atrás en el desarrollo económico. Es decir, en el ascenso de la ultraderecha importa más el carácter geográfico-espacial que la clase. Por ejemplo, a Trump le votaron más en Ohio y Wisconsin que en Nueva York, aunque los más pobres de Nueva York son mucho más pobres que los de Ohio y Wisconsin. Así, también las mujeres, negros y latinos votaron masivamente por Clinton y también son clase trabajadora –y de hecho incluso más precaria. Por otra parte, Le Pen fue incapaz de ganar en ninguna gran ciudad, pero obtuvo sus mejores resultados en las áreas rurales y desindustrializadas del país. Similarmente, en Reino Unido el referéndum del Brexit fue empujado por el voto favorable de las áreas rurales frente a la negativa de las ciudades y las zonas dinámicas del país.

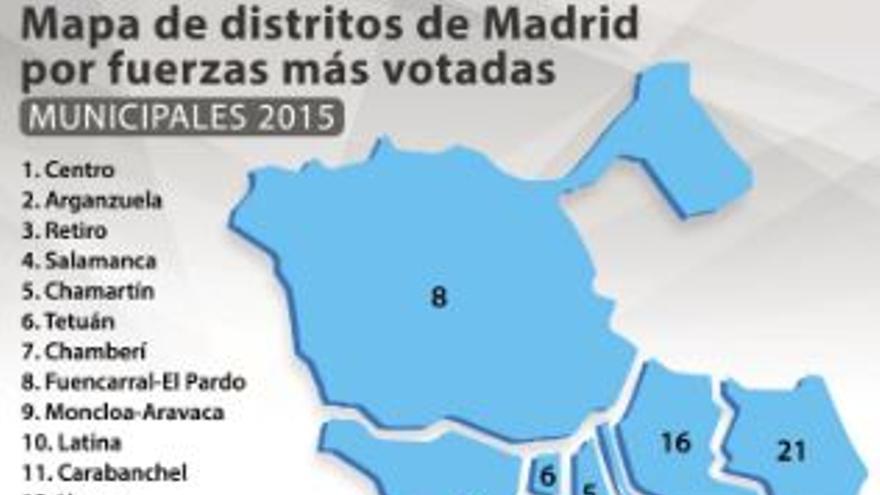

Este planteamiento es coherente con lo que sabemos sobre el capital cultural y su influencia en los valores civiles. Así, las grandes ciudades se han beneficiado de la globalización y han atraído no sólo el capital económico sino también a las personas más cualificadas del resto del país. Y eso ha hecho que las grandes ciudades occidentales, como Paris, Berlín, Nueva York, Londres, Madrid, Barcelona… suelan estar gobernadas por la izquierda, que se apoya en una estrategia que combina la redistribución y las políticas de identidad. Esto es lo que parece ocurrir también en España. Por ejemplo, en las últimas elecciones municipales de 2015 en la capital ganó la candidatura municipalista de AhoraMadrid. Y lo hizo apoyándose en todos los distritos del sur, en una división casi perfecta entre las zonas ricas y las zonas pobres. Obsérvese el siguiente mapa:

De hecho, al menos en el caso español –como en las grandes ciudad de las sociedades ricas- no parece haber pruebas de que la izquierda que combina discursos de la identidad con otros de redistribución esté perdiendo el apoyo de la clase trabajadora. Es más, podría ser incluso parte de la explicación de su éxito en las grandes ciudades.

Las políticas de identidad

También podríamos contemplarlo desde otro punto de vista. Se da la paradoja de que el partido neofascista Liga Norte sigue rentabilizando en Italia el discurso anti-inmigración a pesar de que los datos objetivos demuestran que la llegada de inmigrantes se ha reducido drásticamente en los últimos años. Es algo aparentemente inexplicable. Pero se ha demostrado que el clima dominante contribuye a formar las actitudes sociales, así que donde la extrema-derecha ha logrado centrar el debate con sus temas, también el clima político se ha colocado a su favor y con ello también ha recibido nuevos votantes. ¿Y si, siguiendo el mismo razonamiento, las políticas de identidad en España fueran también una vacuna contra el fascismo? Recordemos que las derechas en nuestro país tuvieron que retroceder en su discurso anti-feminista precisamente por la potencia del movimiento feminista y del clima generado por sus demandas. Hace unos años se manifestaban contra el aborto y el matrimonio homosexual gente que hoy no se atreve a criticar ambos fenómenos. Incluso respecto a la inmigración la derecha sigue arrinconada frente a la ofensiva humanista y solidaria de la izquierda sociológica. Así, podría ser que en ausencia de esas políticas de identidad, compuestas también por muchos gestos políticos aparentemente intrascendentes, el fascismo se hubiera abierto paso con mucha más fuerza. Es decir, mi proposición séptimaes que la tolerancia hacia las políticas de identidad es mayor según más alto sea el capital cultural colectivo, lo que depende a su vez de las prácticas políticas que se ejecutan en su favor y conforman el clima general (sea llevado a cabo por un ayuntamiento o cualquier institución de la sociedad civil).

Adicionalmente, la proposición octava es que las políticas de identidad son complementarias y no sustitutivas de las políticas de clase. Si hay algo que hace a la clase social central en los análisis políticos es que se refiere a las relaciones sociales de producción, es decir, que afecta a las condiciones materiales necesarias para la reproducción de la vida. Por eso la clase social es importante, porque la facilidad o no para la reproducción de nuestra propia vida depende de la clase social a la que pertenezcamos. Ahora bien, para que exista esa reproducción de la vida es necesario también que se cumplan dos precondiciones: que también exista un planeta habitable para la vida y que se satisfagan los cuidados de la vida. Estas dos últimas condiciones son las que llamamos ecologismo y feminismo, y que muchos autores suelen situar en las políticas de identidad. Efectivamente nos preocupamos de tener salarios dignos porque sin ellos no podemos reproducir nuestra vida en condiciones dignas, como también sucedería si destruimos el planeta o carecemos de comunidades sociales y afectivas.

En todo caso, ¿qué es lo que se busca cuando se señala a las políticas de identidad como culpables del ascenso de la ultraderecha? Realmente, no queda claro. Pero mi proposición novena es que el camino lógico que conlleva creer que existe una trampa de la diversidad-identidad-interseccionalidad conduce al alejamiento de la clase trabajadora respecto a la izquierda. O, dicho de otra forma, el riesgo de situar el foco –negativamente- en las políticas de identidad es la proliferación de un cierto obrerismo reaccionario, es decir, del crecimiento de una posición reduccionista y políticamente estéril que afirma a que todo es reducible a un conflicto de clase. Esa posición política, que siempre ha existido, tiende a rechazar todo conflicto no-de-clase como algo innecesario y secundario, alejando así a quienes siendo clase trabajadora entienden y sienten esos conflictos también como principales y, en definitiva, estrechando el margen de acción de la izquierda política.

Finalmente, mi proposición décima es que la desconexión de una parte de la clase trabajadora con la izquierda tiene que ver con la incapacidad de ésta para estructurar una propuesta de solución para sus problemas materiales. Se podrá argumentar que este es también el argumento de alguien como Bernabé, por ejemplo, pero es algo que sólo puedo aceptar a medias. Porque en mi proposición las políticas de identidad no afectan en absoluto, y en todo caso lo hacen positivamente, mientras que en la suya suponen una trampa. La diferencia, a todos los efectos, no es menor.

Efectivamente, la izquierda política radical europea se apoya en una base social de personas con altos ingresos y con alto capital cultural. Esa base social es partidaria de políticas de redistribución, pero también de identidad. Eso es bueno, pero también insuficiente. Lo que falta, y que muchos hemos advertido sistemáticamente, es que no conseguimos llegar de forma general a los estratos sociales más desfavorecidos (menos ingresos, menos capital cultural…). Pero, ¿eso se resuelve denunciando las políticas de identidad, a modo de chivo expiatorio? En mi opinión, en ningún caso.

Es importante recordar que la historia demuestra que cuando el movimiento obrero logra sus conquistas, como el Estado Social que permite ampliar su capital cultural, los hijos e hijas de la clase obrera se empiezan a preocupar también por cuestiones postmateriales –esta es la tesis de Ronald Inglehart. Pero, insisto, esto no es un problema sino una conquista. Que los hijos e hijas de la clase obrera se preocupen por la vida de los toros, el consumo de aceite de palma, la educación LGTBi o el efecto medioambiental del plástico más que por su hambre es un aspecto positivo que se deriva de la mejora de sus condiciones de vida. Lo que tiene que trabajar la izquierda es un proyecto que combine todas esas demandas con la de clase, como hace el ecosocialismo o el feminismo anticapitalista. En definitiva, como trabaja la izquierda que cree en la interseccionalidad. Y es que además de los conflictos de clase hay otros muchos otros conflictos que no son de clase, y que a veces tienen implicaciones sociales incluso más fuertes –y algunos de ellos son identitarios, como el nacionalismo. La izquierda tiene que atender todos ellos. El problema emerge cuando se subraya sólo uno de ellos (sea el animalismo, el obrerismo o cualquier otro). Pero no hay ninguna trampa, o no diferente de la que podría existir con el sindicalismo o la tecnología. No en vano el sindicalismo puede animar una huelga general revolucionaria pero también un pacto social para desmovilizar la calle; la tecnología puede ayudar a mejorar la coordinación de una organización pero también ayudar a la represión y censura del pensamiento; y la subida legal del SMI puede incrementar la conciencia de clase o reducir el ansia revolucionaria. ¿Hay trampas en cada uno de esos instrumentos? No menos que en las políticas de identidad, que pueden servir para mejorar la imagen de una banquera pero también para desmontar el represivo sistema judicial. Mi opinión es que si todo puede ser una trampa… entonces es que no hay trampa.

No obstante, otro problema adicional sucede cuando aceptamos que subrayar los conflictos de clase es simplemente acentuar un discurso de clase –cualquier cosa que sea eso. Y es que a veces da la impresión de que una parte de la izquierda cree que la solución es repetir todo el rato el significante compuesto de clase trabajadora. Pero no se gana la confianza de un trabajador reaccionario únicamente insistiéndole discursivamente en que es clase trabajadora. Es más, el objetivo no puede ser ganarse la confianza de ese trabajador reaccionario sino convencerle de nuestro proyecto político socialista (que es de clase pero no sólo). Como se sabe, una cosa es identificarse con la clase trabajadora y otra asumir que existe la lucha de clases y que hay que superar el capitalismo. Lo primero es bastante más sencillo que lo segundo, y el salto de una cosa a otra se llama conciencia de clase. Pero para ello, para que se funde esa conciencia de clase, ese proyecto de clase que alumbra una nueva concepción del mundo, es necesario incidir social y políticamente sobre las bases materiales de esa misma clase. Eso se hace recuperando, con discursos y prácticas materiales que combinen tanto la redistribución como la identidad, los barrios, las asociaciones de vecinos, los centros de trabajo, las cooperativas de consumo, esto es, los espacios de socialización de la clase trabajadora. Por eso las políticas de identidad son, en este marco, no un obstáculo sino una oportunidad.

Las “Diez proposiciones sobre la clase trabajadora actual” parten de una premisa que cuando menos merecería una aclaración por parte de Alberto Garzón. La premisa inicial sobre las que se deslizan después las diez proposiciones, reza así: “no son pocos los que han concluido que, efectivamente, la culpa de las nuevas formas de fascismo europeo y del Brexit la tiene la clase trabajadora y las políticas de identidad de la izquierda.”

Quién se jacta de exigir a los demás rigurosidad académica bien haría en exigírsela primero a él mismo. Así, convendría poner nombres y apellidos a esos “no pocos” que según Alberto Garzón atribuyen el auge del fascismo europeo y del Brexit a la clase trabajadora y a las políticas de identidad. Porque si lo que pretende es insinuar que esa es la tesis del libro “La trampa de la diversidad” de Daniel Bernabé, o bien, o yo he leído otro libro o Garzón ha entendido lo que le convenía para no afrontar la dejadez que de un tiempo a esta parte viene haciendo la “izquierda institucional” de las condiciones materiales de vida. En mi modesta opinión es esta última cuestión la que explica el malestar de la “izquierda institucional” cuando alguien desde su condición de precario les canta las verdades. Por eso, el libro de Daniel Bernabé es un libro recomendable, necesario y muy lúcido.

La premisa correcta que Alberto Garzón conscientemente no ha querido afrontar en su artículo sería que “el apoyo de la clase trabajadora a las nuevas formas de fascismo europeo y del Brexit es una consecuencia del vacío dejado por la “izquierda institucional” ante sus demandas, no su causa”. Por tanto, “la culpa” de que aumente la ultraderecha en Europa no reside en la clase trabajadora sino en la “izquierda institucional” que al abandonar la cuestión material y centrarse exclusivamente en cuestiones simbólico-identitarias ha dejado huérfano a un electorado que votando tradicionalmente a la izquierda ha ido a parar a manos de la ultraderecha, desgraciadamente. No obstante, al parecer, para Alberto Garzón y su izquierda la atención de las demandas materiales y simbólico-culturales están equilibradas.

Por otra parte, y relacionado con lo anterior, le remito a un texto de James Petras titulado “No hay respuestas sencillas al problema de los refugiados y la inmigración” y que convendría que la “izquierda institucional y postmoderna” leyese:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224776

Más allá de una disertación sociológico-académica sobre las clases sociales y su compleja composición, se agradecería algo más de autocrítica desde quienes en representación de la “izquierda” toman decisiones que afectan a nuestras vidas. Teniendo en cuenta el nivel de pobreza, desempleo y que las personas en situación laboral precaria en el Estado español con sueldos inferiores a 1000 euros forman el grueso de la clase trabajadora, ¿se reivindica y defiende con la misma fuerza que las cuestiones de orden simbólico que por ejemplo la Renta Básica Incondicional y Universal, una medida material que acabaría con la pobreza y daría un margen de negociación a todo asalariado? Que yo sepa, no. ¿Alguien habla de reducir drásticamente la jornada laboral ante la irracionalidad de las 40-35h semanales? No. ¿Por qué la cuestión material de vida, el derecho a la existencia que ya proclamara Robespierre allá por el siglo XVIII, no tiene el mismo altavoz en la “izquierda institucional” que el lenguaje inclusivo, el animalismo, o el disfraz de los Reyes Magos? ¿A qué tanto complejo en defender de una vez la Renta Básica Incondicional y Universal? ¿Leerá algún día la “izquierda institucional” a autores como Moishe Postone, Anselm Jappe, Robert Kurz, John Holloway, Antoni Domenech o a Daniel Raventós y se atreverá a desacralizar el trabajo asalariado?

A la espera de su respuesta.

Un saludo, Sr. Garzón.

Estimado tripalium,

Sobre la primera cuestión, en España autores como Esteban Hernández o Victor Lenore han trabajado literalmente con la misma tesis apuntada. Desde otra óptica y conclusiones también el propio Daniel Bernabé dice en su libro que «mientras que la izquierda no ha sabido articular un discurso que conjugue su defensa del multiculturalismo con estos conflictos, como veremos en el siguiente capítulo, la ultraderecha ha sido lo suficientemente hábil para ampliar su base electoral haciendo que el mercado de la diversidad juegue en su favor» (cap. 6), de lo que es fácil deducir que la extrema derecha habría llegado a esa misma clase trabajadora que, la izquierda, por diversas razones, habríamos abandonado.

En segundo lugar, ignoro conscientemente las referencias a la precariedad o no de los autores en disputa. Primero, porque eso no determina ni condiciona que se tenga razón. Segundo, porque dudo mucho que sean datos públicos que merezcan alguna atención. Tecero, porque me atrevo a dudar de que un libro sea útil por ese motivo. El libro referido es útil, pero por otras razones.

En tercer lugar, la nueva premisa que planteas es, en esencia, la misma. Partes de la idea de que la clase trabajadora ha votado a la extrema derecha, cosa que por otra parte niego parcialmente, y luego concluyes que ese hecho sería culpa de la izquierda institucionalizada y no de la clase trabajadora. Es una hipótesis interesante que yo comparto, aunque atribuyendo razones diferentes (en mi caso institucionalización de las organizaciones, en tu caso supongo que por el excesivo énfasis en políticas de identidad).

En cuarto lugar, creo que tratas de hacer una caricatura de lo que yo represento que no es correcta (ni por la forma ni por el fondo). Primero, porque la referencia a «izquierda posmoderna» es como mínimo discutible. Segundo, porque algunos sí hemos leído a gente como Postone, Domenech o Raventós, e incluso hemos escrito un libro sobre republicanismo basado en la idea de libertad positiva (La Tercera República, Península). Tercero, porque es falso que no dediquemos energía y tiempo a las políticas «de clase». No sólo porque todo nuestro eje programático gira en torno a la propuesta de Trabajo Garantizado (que aunque choque con la de RBU es claramente una propuesta material que afecta a condiciones materiales de existencia), sino porque las últimas leyes presentadas por IU -por no extenderme mucho- son: 1) Libertad de expresión, 2) Ley contra la pobreza, 3) Ley de memoria histórica, 4) Ley de Trabajo Garantizado. Nadie podría concluir de este hecho lo mismo que tú afirmas. Te podría aceptar, llegado el caso, que la publicidad mediática que tienen unas leyes y otras es desigual, pero eso corresponde al ámbito de decisión de los medios privados y no de nuestra capacidad.

Salud y República.

En primer lugar, en tu artículo “Diez proposiciones sobre la clase trabajadora actual” señalabas, sin citar quienes, que algunos autores culpaban a la clase trabajadora del auge del nuevo fascismo y el Brexit y a las políticas de identidad de la izquierda. Esa premisa es errónea porque nadie atribuye “la culpa” a la conducta de la clase trabajadora. Sí a la “izquierda institucional” por el desequilibrio existente entre las demandas identitarias y materiales que realiza, “culpa” que al parecer en cierta manera compartes. Me alegro. Por tanto, habría que dejar claro que nadie plantea que las cuestiones identitarias no tengan su relevancia, pero en una sociedad como la nuestra caracterizada por la pobreza material, el desempleo y la precariedad laboral masiva, resolver la cuestión material debería ser una prioridad, frente a otras cuestiones. Y no lo es. Ahí está la propuesta de la Renta Básica Incondicional y Universal, requetestudiada y, yo al menos, no escucho a nadie de la “izquierda institucional” reivindicarla sin complejos. Parece preferirse el “trabajo garantizado” es decir, trabajo asalariado. En este sentido, insisto, no estaría de más que más de un representante de la “izquierda institucional” volviera a leer a Marx para entender el verdadero sentido de su obra cumbre “El Capital”. Como bien señalan Robert Kurz, Anselm Jappe, Moishe Postone, o John Holloway entre otros autores, es el proceso de la valorización del valor que se da a través del trabajo asalariado como se perpetúa el capitalismo. Urge salir de esa rueda y no parece que garantizando trabajo asalariado a los desempleados se vaya a hacer. Pero para cierta “izquierda institucional” el derecho a existir solo ha de pasar por someterse al yugo del trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? no importa, cualquier actividad que más allá de su conveniencia social y ecológica permita obtener dinero con el que poder comer. Y asunto solucionado. En eso anda la “izquierda institucional”, en buscarnos trabajo a todos, sin importar no ya lo que plantease Marx sino en pasar por alto que con el actual desarrollo científico y tecnológico y en un escenario de grave deterioro ecológico con recursos naturales cada vez más limitados, una Renta Básica Incondicional y Universal permitiría garantizar la base material mínima necesaria para todo individuo. Al parecer desvincular trabajo de subsistencia sigue siendo un prejuicio judeocristiano del que cierta “izquierda institucional” no consigue sacudirse.

En segundo lugar, efectivamente, la situación laboral precaria de alguien no le otorga automáticamente el don de la razón. Pero convendrás conmigo que cualquier precario, entre los que me incluyo, tiene bastante menos tiempo y medios para escribir un libro que cualquier político profesional o académico universitario. En mi modesta opinión, el libro “La trampa de la diversidad” es un libro necesario que agradezco y muy clarificador sobre la deriva confusa que lleva la “izquierda institucional” en el Estado español y en Europa.

En tercer lugar, aclaro lo de la “deriva confusa” de la “izquierda institucional” con un ejemplo muy actual. La pertinente lucha feminista por la igualdad entre hombres y mujeres y contra el patriarcado. Un objetivo necesario para el que los diferentes feminismos tienen planteamientos muchas veces totalmente divergentes. Así, si el feminismo de la igualdad de raíz ilustrada criticará el multiculturalismo postmoderno y toda religión por ser una de las fuentes principales de transmisión del patriarcado, el feminismo de la diferencia postmoderno afín al relativismo cultural, defenderá la incongruencia de vestir velo, cuando es un símbolo de opresión de la mujer. Con la prostitución existen también dos posturas antagónicas y supuestamente las dos con el mismo objetivo de liberar a la mujer. O la incompatibilidad de intereses económicos entre el feminismo burgués y el feminismo anticapitalista. Bajo el manto del feminismo que todo lo cubre todas estas cuestiones “la izquierda institucional” las pasa por alto. ¿No sería mejor aclarar a qué tipo de feminismo se adscribe?

En cuarto lugar, lejos de caricaturizar la “izquierda institucional” o la figura que tu representas, lo que trato es de aclarar y conocer qué planteamientos tenéis a lo aquí expuesto y respecto a posiciones puramente del multiculturalismo postmoderno. En mi anterior escrito adjunté también un recomendable artículo de James Petras (que bien podría estar firmado por el mismísimo Daniel Bernabé) donde analiza el complejo fenómeno migratorio y en el que la “izquierda institucional” parece no salir muy bien parada tampoco. Entre otras cosas echa de menos un potente movimiento antimilitarista que denuncie las guerras y la injusta situación socioeconómica de los países africanos. En definitiva, ser capaz de identificar los problemas sin confundir causas y consecuencias, algo que hasta la irrupción del postmodernismo mainstream y su excesiva influencia en la teoría social, la izquierda sabía hacer bastante bien. Julio Anguita sería un ejemplo de ello.

Esperando tus aclaraciones,

Salud y Renta básica incondicional, universal y republicana!

Buenos días, Sr. Garzón.

Veo que todavía no hay respuesta.

Quedo a la espera para conocer tu posición a lo expuesto y continuar un debate que creo necesario.

Salud y que la «vida parlamentaria» no se lleve la atención exclusiva.

Me gustaría comentar que respecto a lo que dice Tripalium puedo coincidir en el diagnostico de que “el apoyo de la clase trabajadora a las nuevas formas de fascismo europeo y del Brexit es una consecuencia del vacío dejado por la “izquierda institucional” ante sus demandas, no su causa”.

Pero respecto a cuales son esas demandas me parece que se trata por un lado de demandas económicas que en el capitalismo posterior a los años dorados ya no se pueden satisfacer como lo pudieron hacer los antiguos socialdemócratas, y por otro lado políticas de identidad de izquierdas que me arriesgo a decir que son deficitarias y no excesivas dejando lugar a que este vació de atención identitaria sea ocupado por otros.

Saludos